Врачебные ошибки онкогинекологов

«Раннее выявление рака спасает жизнь» (тезис ВОЗ)

Чем раньше поставлен правильный диагноз и начато лечение онкозаболевания, тем больше шансов на благоприятный результат. При изучении причин ошибок в диагностике рака органов женской репродуктивной системы установлено, что они связаны в основном с отсутствием онкологической настороженности и недостаточной подготовкой врачей. Нередко молодые специалисты «грешат» из-за отсутствия должной практики, а доктора со стажем — из-за пренебрежения специальными методами исследования, полагаясь лишь на опыт. В соответствии с законодательством к врачам, умышленно или неумышленно, по халатности либо низкой квалификации допустившим погрешности в постановке диагноза, с учетом тяжести последствий, могут быть применены меры дисциплинарной или уголовной ответственности.

«Врачебное дело»

Уголовное дело, в ходе которого специалисту предъявляется обвинение в преступлении, связанном с профессиональной деятельностью, принято называть «врачебным делом». Поводом для его возбуждения могут стать факты формального, бездушного отношения к больным, безответственность при организации и проведении профилактических осмотров. Неиспользование всего арсенала возможностей для оказания необходимой медпомощи расценивается как халатность.

Статистика погрешностей при диагностировании онкозаболеваний органов женской репродуктивной системы, их последствий, применяемых мер дисциплинарной и уголовной ответственности в республике не ведется, что затрудняет анализ причин допущенных ошибок, оценку эффективности мер по борьбе с такими явлениями и не способствует кардинальному улучшению ситуации.

Показательно дело по обвинению медработников одной из ЦРБ в преступно халатном исполнении врачебного долга. По заявлению больной Н., ей не была оказана необходимая помощь при симптомной миоме, на фоне которой возник рак тела матки, распознанный лишь в критической фазе развития. В течение предшествующих 3 лет Н. побывала на приемах у разных гинекологов, которые почему-то, проигнорировав ее жалобы на слабость, головокружение, наличие кровянистых выделений, соответствующего лечения не назначили.

Предварительным следствием установлено, что Н. — медсестра гинекологического отделения — 2 раза в год проходила медосмотры. Страдала цереброкардиальной формой гипертонической болезни II степени, бронхитом, анемией. Акушерами-гинекологами диагностирован «фиброматоз матки». В предшествующие 3 года Н. 4 раза лечилась в терапевтическом отделении, но в ее амбулаторной карточке стояло 15 штампов «здорова» за подписями 5 гинекологов.

В последний год трижды подтверждались «фиброматоз» и «пост-геморрагическая анемия». Однако углубленного гинекологического исследования не проводилось. Диагностическое выскабливание было предпринято только после усиления ациклических кровотечений и постгеморрагической анемии. Гистологически выявлена аденокарцинома. В областном онкодиспансере выполнена лапаротомия. При ревизии органов брюшной полости и малого таза установлены увеличение матки до размеров 9-недельного срока беременности, сливные метастатические очаги на брюшине малого таза, параметральная клетчатка инфильтрирована с двух сторон, что делало операцию невыполнимой. Заключительный диагноз: рак тела матки IV стадии.

Областная судмедэкспертиза пришла к выводам:

1. При правильно организованном наблюдении и обследовании в условиях ЦРБ с учетом жалоб больной и онкологической настороженности врачей можно было своевременно установить диагноз рака тела матки на ранней стадии заболевания.

2. Длительные маточные кровотечения, приводившие к значительной анемизации, указывали на необходимость своевременного диагностического выскабливания слизистой полости матки.

3. Записи в истории болезни «здорова» без осмотра больной не соответствовали ее объективному состоянию.

4. Несвоевременное обследование пациентки привело к запоздалому обнаружению злокачественной опухоли в критической стадии заболевания, исключающей не только хирургическое, но и лучевое лечение.

Руководство УЗО вынесло строгие выговоры руководителям и лечащим врачам медучреждения, поставив вопрос об их служебном несоответствии. Если бы родственники больной потребовали дальнейшего судебного разбирательства, наказание было бы еще строже.

Тайна за семью печатями?

Одна из этических проблем онкогинекологии — целесообразный объем информации о характере заболевания и лечении, предоставляемый больным и их ближайшим родственникам.

Традиция ограничения объема информации об онкологическом заболевании для пациентов продиктована стремлением оградить их от психологического стресса, который чреват неблагоприятными последствиями: от иммунодепрессии до суицида. Обосновывая необходимость операции, больным сообщают о якобы предраковых заболеваниях. Сложнее объяснить назначение лучевой или химиотерапии. Особые деонтологические сложности возникают при выявлении онкозаболеваний у медработников, хотя «ложь во спасение» зачастую охотно воспринимается большинством, предпочитающим не знать диагноза и полностью полагающимся на лечащих врачей...

Больная С. (44 года) направлена в наш НИИ с диагнозом: плоскоклеточный рак шейки матки IB стадии с локализацией опухоли в эндоцервиксе. Пациентку проинформировали о развившейся у нее дисплазии шейки матки. В поликлинике НИИ «деонтологическую легенду» подтвердили, сообщив, что больной рекомендовано оперативное лечение. За год до этого женщина повторно вышла замуж; она пожелала лечиться по месту проживания.

В течение последующих 18 месяцев чувствовала себя удовлетворительно, работала. Затем контактные кровянистые выделения усилились, появились боли в левом бедре. При повторном обращении в НИИ установлена IIIB стадия рака шейки матки, на что больная заявила: если бы ей прямо сказали о диагнозе, она не отказалась бы от операции. Проведенное в полном объеме сочетанное лучевое лечение эффекта не дало. Через 2 года больная умерла.

У нас никто не сомневается в необходимости деонтологической легенды, однако опыт лечения онкобольных в экономически развитых странах говорит иное. Признается аксиомой сообщать не только родственникам, но и больным о злокачественных опухолях. Такое требование содержится в западных руководствах по судебной медицине и онкологии. В газетах США можно найти подробнейшее описание операции по поводу рака толстой кишки у экс-президента, сведения о числе метастазов в регионарных и удаленных лимфатических узлах при расширенной мастэктомии у его жены.

Лечение онкобольных в западных странах связано с точными финансово-экономическими расчетами. Качество медпомощи, ее соответствие диагнозу и степени распространения рака контролируется страховыми компаниями. Многие пациенты к оценке действий врачей привлекают юристов. Предъявляются миллионные иски, и если судом установлены факты ошибочного диагноза, нерадикальной операции, «перелечивания», удаления неизмененных органов, тяжелых осложнений после лучевой и химиотерапии, врачу грозят серьезная материальная ответственность и потеря работы. Жесткий юридический контроль над медициной оправдан. Он позволяет поддерживать высокое качество лечебной помощи.

Немало «врачебных дел» связано с переливанием несовместимой по группе или резус-принадлежности крови; абортами вне медучреждений (в том числе в медкооперативах, не имеющих специальной лицензии); с оставлением во время операции инородных тел в брюшной полости (ответственность за это возлагается не только на хирурга, но и всю бригаду, включая ассистентов и операционную сестру).

Ошибки и просчеты

Грубейшей ошибкой врачей является неоказание своевременной медпомощи при угрожающих жизни состояниях: проффузных маточных кровотечениях, перитоните и кишечной непроходимости. Опасные маточные кровотечения случаются при местно-распространенном раке шейки и тела матки, саркоме, субмукозных и «рождающихся» фиброматозных узлах, пузырном заносе и хорнокарциноме. Длительное выжидание и консервативная трансфузионная терапия не останавливают кровотечение, что приводит к развитию синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Операция, предпринятая по ургентным показаниям, у большинства больных устраняет источник кровотечения. Если же опухоль технически неудалима (например, при раке шейки матки III стадии), кровотечение устраняется с помощью эмболизации внутренних подвздошных артерий.

Типичная ошибка — длительное выжидание при пельвиоперитоните, осложняющем лучевую терапию гинекологического рака. Источниками тазового, а затем и разлитого перитонита могут стать пиосальпинкс, перекрут ножки опухоли яичника, некроз фиброматозного или саркоматозного узла, перфорация матки при зондировании, диагностическом выскабливании или внутриполостной гамма-терапии. Промедление с операцией часто обусловлено стертой клинической картиной заболевания, когда отсутствуют классические симптомы раздражения брюшины и лейкоцитоз, а преобладают тахикардия и парез кишечника. Каждый час задержки с ургентной операцией по поводу перитонита резко сокращает шансы больного на излечение.

Особого внимания заслуживают больные с послеоперационной механической непроходимостью кишечника. Если релапаротомия выполняется не в первые часы после клинических проявлений, а на стадии развития перитонита и почечно-печеночной недостаточности, прогноз всегда сомнителен. Несвоевременная помощь онкогинекологическим больным при названных состояниях ставит под сомнение не только профессионализм врача, но и организацию лечебной помощи в стационаре вообще.

Для онкогинеколога важно четко обосновать диагноз и план лечения и зафиксировать в истории болезни. Больную следует ознакомить с предполагаемым объемом операции и его возможным изменением при лапаротомии. Необходимо получить ее согласие не только на операцию, но и на ее объем (заверенное ее подписью).

Вот фрагмент наблюдений автора, входившего в состав IV экс-пертной комиссии (в 90-х годах прошлого столетия).

Больная Н. (54 года) госпитализирована в НИИ онкологии им. профессора Н.Н.Петрова (Санкт-Петербург) по поводу миомы матки и ациклических маточных кровотечений на протяжении 2 лет. Гистологически в соскобе эндометрия выявлена железисто-кистозная гиперплазия. Назначен курс гормонотерапии (оксипрогестерона капронатом по 500 мг внутримышечно 3 раза в неделю в течение 3 мес.). Через 2 мес. больная обратилась в поликлинику с жалобами на продолжающиеся маточные кровотечения. К этому моменту она получила 12 г оксипрогестерона капроната. При цитологическом исследовании эндометриального аспирата установлена атипическая гиперплазия эндометрия. В процессе обследования в стационаре института обнаружено увеличение симптомной узловатой миомы матки до 10-недельного срока беременности. Произведено повторное диагностическое выскабливание слизистой оболочки полости матки. Гистологически выявлена высокодифференцированная аденокарцинома эндометрия на фоне аденоматоза. Предложена операция, показанием к которой явился рак эндометрия на фоне атипической гиперплазии и миомы матки.

С больной проведена 2-часовая беседа о методе лечения. Ее по-ставили в известность о наличии у нее миомы матки и предрака эндометрия. Однако из деонтологических соображений не сообщили о раке эндометрия. Таким образом, согласие на операцию исходило из представления о безуспешности гормонального лечения предрака матки, сочетающегося с миомой. Пациентка потребовала, чтобы ее срочно прооперировал профессор, и дала письменное согласие на хирургическое вмешательство. Она была информирована и о том, что в предполагаемый объем операции включена экстирпация матки с придатками; но при этом лечащий врач не потребовал у больной подписи (такая форма согласия на операции тогда не практиковалась).

Из разреза по Пфанненштилю произведена лапаротомия, выполнена экстирпация матки с придатками. В ходе операции установлены узловатая миома матки, кистозное изменение яичников. В полости удаленной матки обнаружены полиповидные разрастания эндометрия. При гистологическом исследовании операционного препарата выявлены миома матки, внутренний эндометриоз, эндометрий с железами индифферентного вида, эндоцервикоз, фолликулярные кисты яичников, текафиброма левого яичника, папилломатоз правого яичника.

Послеоперационный период протекал без осложнений. При пересмотре гистологического заключения по материалам соскоба, полученного до операции, диагноз высокодифференцированной аденокарциномы был признан ошибочным. Гипердиагностика обусловливалась необычным патоморфозом железистой гиперплазии под влиянием прогестинотерапии.

Морфологическая гипердиагностика исследования соскоба эндометрия, проведенная на консилиуме морфологов через месяц после выписки больной из стационара, не повлияла на определение показаний к операции и ее объем. 54-летней пациентке с ациклическими маточными кровотечениями, быстро растущей миомой матки при отсутствии рака эндометрия была показана такая же экстирпация матки с придатками, тем более что гормонотерапия оказалась неэффективной.

Правильность выбора объема хирургического вмешательства подтвердилась и при пересмотре операционного препарата эксперт-ной комиссией. В связи с неадекватным поведением за несколько дней до операции больная была осмотрена психоневрологом. Назначена седативная терапия. Как выяснилось в дальнейшем, больная в течение 15 лет состояла на учете у районного психиатра по поводу истероидной психопатии, ипохондрического синдрома с паранойяльно-сутяжническими тенденциями.

Она писала жалобы в медицинские и судебные инстанции о неправильном лечении и требовала материальной компенсации, неоднократно обращалась в горуправление здравоохранения, Минздрав, районную, городскую и союзную прокуратуры с требованием возбудить уголовное дело против врачей гинекологической клиники в связи с неоправданным назначением операции и ее неправильным объемом. В жалобах она указывала, что хирургического вмешательства можно было избежать или ограничиться надвлагалищной ампутацией с оставлением придатков и шейки матки. Жаловалась, что лишилась «эротической зоны» в области шейки матки, возможности продолжения репродуктивной функции (54 года, в анамнезе 19 искусственных абортов!), требовала привлечь врачей к уголовной ответственности, а ей — назначить ежемесячную денежную компенсацию. Пациентка располагала ксерокопиями истории болезни и морфологических заключений, предоставленных ей одним из сотрудников института. Особое внимание фиксировалось на якобы умышленно сфальсифицированном диагнозе рака эндометрия.

Специально созданной комиссией городского управления здравоохранения были подтверждены гипердиагностика рака, правильные показания к операции и ее объем, но морфологу и лечащему врачу были объявлены выговоры. Медкомиссия, назначенная союзным Минздравом, одобрив в целом диагностику и лечение больной, констатировала необоснованность удаления правого яичника и шейки матки. Тенденциозный вывод не получил подтверждения ни одной из независимых экспертиз. Он отражал тогдашнюю практику министерства: по жалобе наказать «стрелочника».

Это положило начало многолетним расследованиям районной, городской и союзной прокуратур. Последовали многочисленные допросы врачей, очные ставки, экспертизы меддокументации, цитологических и гистологических микропрепаратов. Ни одна из судебных инстанций не нашла оснований для возбуждения уголовного дела. Но процесс разбирательства многих надолго выбил из колеи. Он привлек внимание к необходимости крайне осторожного и внимательного обращения с психически больными. Одна из проблем врачей — недостаточная осведомленность о длительности и характере психического недуга пациентки. До операции они не знали, что их подопечная состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Вывод из сказанного выше: необходимо заручаться письменным согласием пациентов на хирургические вмешательства и их объемы, предусмотренные во врачебных заключениях, с указанием возможных вариантов в зависимости от операционных находок и данных экспресс-биопсии. Это оградит от необоснованных претензий.

Вопрос о разных представлениях врачей и больных относительно предполагаемого объема операции не так прост. Существуют медицинские критерии целесообразности устранения яичников и шейки матки при доброкачественных гинекологических опухолях (миома матки, цистаденома яичников). В частности, в репродуктивном возрасте (до 45 лет) следует стремиться к щадящей хирургии. Удаление же неизмененных яичников у женщин молодого возраста может стать поводом для судебного иска. В пременопаузе оптимальный объем операции должен устанавливаться индивидуально, а в постменопаузе рекомендуется экстирпация матки с придатками. Таков медицинский стандарт, хотя больная вправе сама принять решение.

В любом случае, перед оперативным лечением необходимо обсуждать с подопечными предполагаемый объем вмешательства, взвешивать все «за» и «против». Пациенты должны быть проинформированы о последствиях оставления шейки матки и яичников в постменопаузе, чреватого их малигнизацией. Если согласия на предложенный объем планового вмешательства не получено, а врач абсолютно уверен в его необходимости, он поступит правильно, вообще отказавшись от хирургического лечения...

И об ошибках, допускаемых при гистологическом исследовании соскоба эндометрия. Необходимо учитывать возможность гипер- и гаподиагностики при исследовании соскобов и биоптатов при начальных стадиях гинекологического рака. Поэтому там, где это возможно, желательно сопоставлять результаты различных методов исследования: цитологического, гистологического, эндоскопического (гистероскопия) и рентгенологического (гистероцервикография), учесть данные УЗИ.

В конфликтных ситуациях основная ответственность ложится не на морфолога, а на хирурга. В приведенном примере морфологическая ошибка не повлияла на лечебную тактику, но это пришлось многократно доказывать на медкомиссиях и в судебных инстанциях.

Наконец, нельзя не упомянуть о роли негативных взаимоотношениях медперсонала, вследствие чего возникают многие судебные дела. Речь идет не о явных нарушениях врачебного долга, а о конфликтных ситуациях. В вышеизложенном примере в заявлениях пациентки использовались сложные медицинские термины, прилагались ксерокопии медицинской документации. Ясно, что все это происходило не без «помощи» медработника. Поэтому ведение тяжелых онкологических больных, особенно психически неуравновешенных, может быть более успешным в атмосфере доброжелательности, царящей в медучреждении.

| Вишневская Екатерина Ефимовна |

В Борисове умер от рака легких 4 стадии мужчина через 3 месяца после диагноза «здоров»

В конце 2015 года семья Шкред потеряла близкого человека. Родственники до сих пор не могут прийти в себя: настолько молниеносно рак поглотил жизнь 60-летнего борисовчанина. Еще в июле он успешно прошел флюорографию, в августе — ежегодный профосмотр, а в ноябре ему поставили диагноз — рак легкого 4-й степени с метастазами в позвоночник и печень. Сын умершего Александр не понимает, как врачи могли пропустить болезнь в настолько запущенной стадии, и выражает сомнения в эффективности наших профосмотров.

Из здорового человека — в смертельно больного за 3 месяца?

О коварности онкологических заболеваний в последнее время говорится немало. Но даже зная об этом, тяжело соотнести два документа с разницей менее чем в полгода: августовская медицинская справка с пометкой «К работе допущен» и свидетельство о смерти, выданное в декабре.

— Я понимаю, что воскресить моего отца уже невозможно, но то, что случилось с ним, может произойти с любым из нас, — говорит Александр Шкред. — Для чего мы тогда проходим ежегодно флюорографию, если она либо ничего не показывает, либо на ней ничего не могут (не хотят) увидеть?

По словам родственников, Сергей Николаевич Шкред последние 9 лет работал на городском молочном заводе Борисова и ежегодно проходил медицинскую комиссию. Последний рентген он сделал в конце июля — тогда, по заключению доктора, все было в порядке.

В октябре мужчина начал жаловаться на боль в боку. Обратился в поликлинику, врач выписала ему обезболивающие лекарства. Первоначально был поставлен диагноз «торакалгия» (межреберная невралгия). Когда пациента осмотрели более внимательно, послушали легкое и сделали снимок, направили с подозрением на пневмонию в больницу. И уже через 2 недели медики дали направление в онкологический центр в Боровлянах, где родственники услышали неутешительный диагноз.

— Я задал вопрос онкологу, как можно пройти флюорографию и медкомиссию и не обнаружить онкологию на такой стадии? Мне ответили: на снимке тень сердца, не смогли увидеть. Я им говорю: а вам самим не страшно проходить обследования? Здесь вопрос такой: либо это некомпетентный человек делал флюорографию, а потом ее рассматривал, либо аппаратура ничего не дает. К тому же, если терапевт проводил общий осмотр пациента, как можно не услышать, что легкое не работает? Почему не брали анализ крови?

Сигареты «шли плохо», но флюорография успокаивала

Помимо профосмотров на работе, признает Александр, его отец редко бывал у врачей. В 2013 году в последний раз проверялся по поводу перелома ребра, а в остальном — полагался на медкомиссию. Курил. Сигареты в последнее время «шли плохо», часто кашлял, но флюорография успокаивала. На самочувствие особенно не жаловался.

После того как в семье узнали о диагнозе, бывшая супруга пациента сходила в поликлинику и забрала его карточку. Медперсонал неоднократно заходил к ним домой с просьбой вернуть документ, рассказывает Александр.

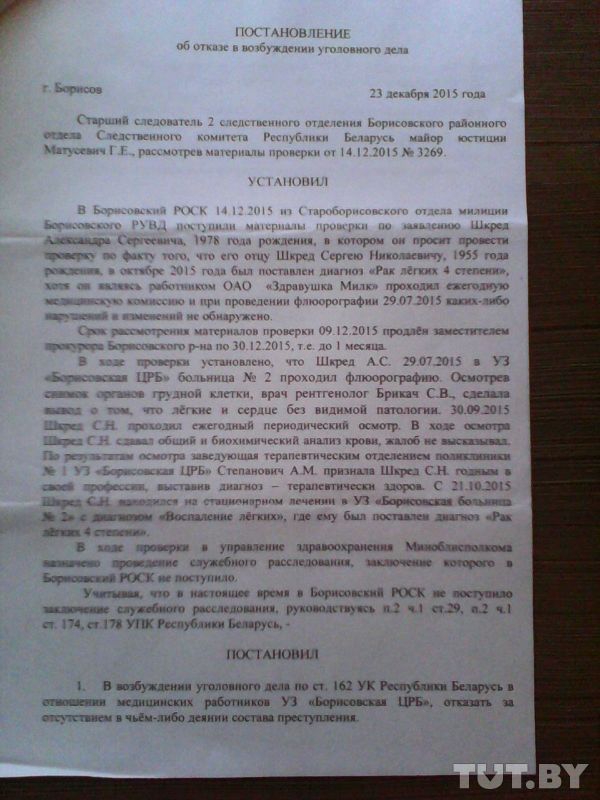

— Началась фактически охота за медицинской карточкой отца. Я не выдержал, поехал в отделение милиции и написал заявление о случае преступной халатности. Заявление принимать не хотели, мотивировали тем, что у меня нет медицинского образования и онкология так и должна развиваться. Примерно через месяц меня вызвал следователь для беседы, а еще через неделю или около того пришел отказ в возбуждении уголовного дела. Сейчас карточка находится у следователя.

Собеседник подчеркивает, что не имеет претензий к большинству медиков. Напротив, врачам скорой, которые приезжали на вызовы к его отцу, он даже писал благодарность — настолько компетентными, порядочными и человечными людьми они оказались. Но случай с диагностикой рака поверг Александра в шок.

— Почему врачи не несут никакой ответственности? Некомпетентный бухгалтер сядет в тюрьму, если он нанес материальный ущерб фирме, почему же некомпетентный врач не несет никакой ответственности? — задается вопросом собеседник.

Комиссия провела служебное расследование

Как следует из документов, Борисовский районный отдел Следственного комитета Беларуси отказал заявителю в возбуждении уголовного дела, поскольку «в чьем-либо деянии отсутствует состав преступления». При этом следователями было установлено, что за несколько месяцев до постановки диагноза врач-рентгенолог не обнаружила на снимке легкого и сердца видимой патологии. В ходе профосмотра пациент сдал общий и биохимический анализ крови, жалоб не высказывал.

В управлении здравоохранения Миноблисполкома было назначено служебное расследование, говорится в постановлении СК.

СМИ удалось выяснить, что служебное расследование на сегодняшний момент благополучно завершено. Но его результаты в управлении здравоохранения журналисту озвучить отказались, сославшись на врачебную тайну. Сыну умершего Александру Шкреду заключение комиссии без письменного запроса также не предоставили. Устно пояснили, что комиссия врачей на июльском снимке не нашла отклонений. Лишь специально приглашенный врач-онколог разглядел некую патологию, которая к раку не имеет отношения, передает слова медиков собеседник.

— Комиссия, насколько я понял, в основном акцентировала внимание на снимке, поскольку все анализы для профосмотра регламентируются приказом Минздрава. В итоге все свели к тому, что это очень агрессивная форма рака. То есть за три месяца заболевание развилось так, что человека убило… Не знаю, если честно, не верится… В октябре отец уже чувствовал боль, то есть метастазы были. И вот вопрос: могут ли метастазы развиться так быстро, что за пару месяцев начинают причинять боль?

Медики: рак легких иногда долго не проявляет себя

В Беларуси от рака легких в течение первого года после выявления болезни умирают 53% пациентов, рассказал СМИ заведующий торакальным отделением РНПЦ онкологии и медицинской радиологии, доктор медицинских наук, доцент Виктор Малькевич.

По этому показателю мы находимся на одном уровне с США, Великобританией и другими развитыми странами. То есть некоторые формы рака легких действительно очень агрессивны, пояснил специалист.

Чтобы получить максимально нейтральный комментарий, мы принципиально задавали онкологу лишь общие вопросы, не погружая в историю семьи Шкред.

Некоторые формы рака легкого до определенного момента протекают бессимптомно. Когда признаки появляются, врачи нередко находят метастазы в печени, головном мозге, в лимфоузлах различных групп. Таких случаев в практике Виктора Малькевича было довольно много.

— Иногда даже на 4 стадии со стороны общих анализов картина может быть совершенно нормальной. У человека может появиться слабость в руках, ногах, он обращается к неврологу. Тот начинает его обследовать, выполняет компьютерную томографию головного мозга и находит там метастазы. Потом пациента более тщательно обследуют и находят рак легкого. Бывают случаи, когда пациенты проходят флюорографию, а потом приходят к нам с метастазами. Это молниеносные формы рака, которые очень быстро поражают организм.

Мелкоклеточный рак легкого может за 3 месяца привести человека к смерти.

Можно ли всецело полагаться на флюорографию?

Сложность с диагностикой онкологических заболеваний во время флюорографии заключается в том, что некоторые формы рака легких на снимке не видны из-за тени сердца, отмечает медик. Хорошо заметны только те виды опухоли, которые располагаются по периферии легкого, и лишь при условии, что размер очагов не меньше 1 сантиметра. Если это центральный рак, иногда его не видно на обзорном снимке.

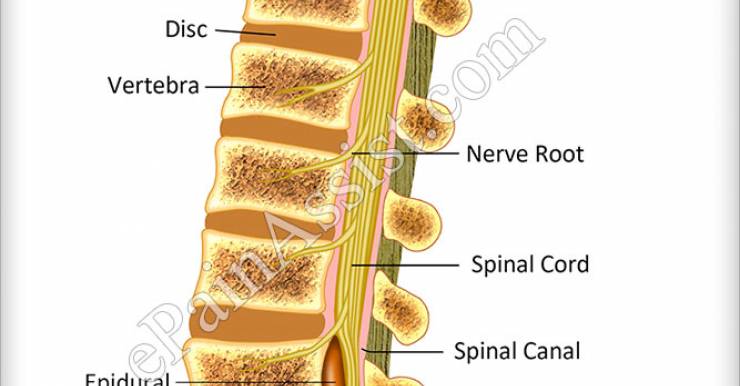

В свидетельстве о смерти указано, что Сергей Шкред умер вследствие рака правого верхнедолевого бронха с метастазами в медиастинальные лимфоузлы 4 степени 2 кл. гр. Как пояснил позже Виктор Малькевич, это и есть так называемый центральный рак.

Несмотря на определенные погрешности в диагностике, эксперт называет флюорографию важным исследованием для онкологов.

— Для периферического рака это очень существенная помощь. Большой процент пациентов приходят к нам по направлению именно после флюорографии. Они либо проходили комиссию для получения прав, либо это был профосмотр, который проводится на производстве и в рамках диспансерного наблюдения в поликлиниках. Хотя в первую очередь флюорография нужна для того, чтобы выявлять пациентов с туберкулезом. Это не менее опасное и страшное заболевание, чем рак.

В Беларуси сейчас разрабатывается пилотный проект по скринингу рака легких, рассказал СМИ заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Сергей Красный. Злостным курильщикам в определенном возрасте будет предложено пройти компьютерную томографию. Это сложное исследование, которое показано только людям из группы риска, подчеркивает медик. Пилотный проект планируется провести в Минской области. Если он докажет свою эффективность, программу внедрят на всей территории Беларуси. Пока подобный проект в мире реализуется только в США.

В республике внедряют 4 программы по скринингу раковых заболеваний

Вообще, в вопросах ранней диагностики онкологических заболеваний стандартные профосмотры малоэффективны, с сожалением констатирует Сергей Красный. Поэтому так важно переходить на специально разработанные скрининговые программы.

— Профосмотры позволяют выявить какие-то начальные жалобы у человека и потом его уже целенаправленно отправить на обследования. Вы же понимаете, что, глядя пациенту в глаза, нельзя поставить диагноз "рак желудка", например. Тут важно, чтобы сам человек, если у него есть жалобы, обратил на себя внимание и рассказал о них врачу. Если он этого не сделает, то, конечно, врач не угадает, что у него может болеть.

Скрининговые мероприятия работают совершенно иначе. В настоящий момент в республике принято решение о внедрении программ в отношении 4 опухолей, на долю которых приходится более 40% всех злокачественных образований.

Это рак предстательной железы, молочной железы, рак шейки матки и колоректальный рак.

Внедряться программы будут постепенно. По опыту западных стран, на это уходит около 10−20 лет.

Рак предстательной железы. У мужчин в возрасте 50−65 лет будут определять простатоспецифический антиген, а при повышенных показателях — выполнять биопсию предстательной железы. Все обследования строго добровольные — для тех, кто осознает важность своевременной диагностики.

Колоректальный рак. Планируется использовать два метода: делать анализ кала на скрытую кровь и колоноскопию. Осматривать кишечник будут у тех пациентов, у которых нашли скрытую кровь. Актуальна программа для людей старше 50 лет.

Рак молочной железы. Женщинам 50−70 лет будут с определенной периодичностью делать рентгеновский снимок молочных желез, который помогает выявлять опухоль на ранних стадиях. Если выявится очаг, медики выполнят биопсию. Программа уже постепенно внедряется, закупается все больше маммографов.

Рак шейки матки. Скрининговая программа действует уже давно: при осмотре гинеколог берет у женщин мазок на цитологию. Однако методики используются устаревшие. Планируется постепенно перейти к более современному и информативному оборудованию.