Завкафедрой эмбриологии МГУ: Эмбрион не может заявить свои права, это можем сделать мы

Еще в 1993 году Церковь обратилась на кафедру эмбриологии биофака МГУ с вопросом, когда с точки зрения науки начинается человеческая жизнь. Заведующий кафедрой В.А. Голиченков и профессор кафедры Д.В. Попов официально ответили, что жизнь человека начинается с момента зачатия.

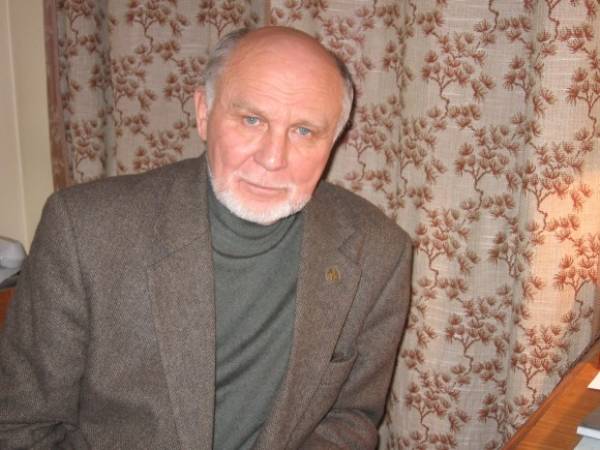

Более подробно об этом и о своем отношении к идее уравнять в правах эмбриона и человека Владимир Голиченков рассказал Правмиру.

Владимир Голиченков родился в 1938 году. В 1960 году окончил биологический факультет МГУ и с тех пор работает там на кафедре эмбриологии. В 1964 защитил кандидатскую диссертацию, в 1980 – докторскую. С 1984 заведует кафедрой.

— Владимир Александрович, то, что жизнь человека начинается с момента зачатия – доказанный научный факт, или это пока одна из гипотез, и есть эмбриологи, придерживающиеся другого мнения?

— Безусловно, доказанный. В результате слияния женской (яйцеклетки) и мужской (сперматозоида) половых клеток возникает зигота – оплодотворенная яйцеклетка. Зигота – это уже новый организм на стадии одной клетки. С зиготы начинается жизнь нового организма. В ней соединяется наследственный материал отца и матери, который заложен в наследственных структурах ДНК в виде генетического кода.

Генетическая программа определит особенности строения организма, его рост, характерные черты обмена веществ, предрасположенность к болезням, психический склад. С зиготы начинается индивидуальная жизнь многоклеточного существа, в том числе и человека.

Каждое существо, а, значит, и человек, в течение жизни проходит целый ряд обязательных превращений от стадии зиготы и до смерти, на которых оно будет выглядеть иначе, но оставаться все тем же существом (человеком).

Это биологический подход. Всякие другие подходы в определении человека будут либо юридическими, либо будут носить профессиональные предпочтения (например, если считать человека человеком с рождения, с закладки нервной системы, с появления речи или с выдачи паспорта).

Итак, зигота – самая ранняя, начальная стадия развития организма. Ее «генетический паспорт» остается неизменным на всех остальных стадиях и создается в процессе оплодотворения яйцеклетки.

То, что уникальная генетическая структура зиготы образуется в результате оплодотворения яйцеклетки, очевидно любому биологу. Это научный факт.

— И когда ученые установили этот факт?

— Точную дату не назовет никто. Начальные знания теряются в глубине веков. Но в семидесятых годах XIX века Оскар Гертвиг пришел к заключению, что сущность процесса оплодотворения состоит в слиянии ядер сперматозоида и яйцеклетки. Теодор Бовери экспериментально и теоретически обосновал теорию индивидуальности хромосом и заложил основы цитогенетики. Вот отсюда можно исчислять начало научных знаний о процессе оплодотворения.

— Насколько зависит от религиозности ученого, считает ли он эту уникальную генетическую структуру человеком?

— Я специально данный вопрос не изучал, но по опыту общения с коллегами мне кажется, что это скорее зависит от того, чем конкретно занимается ученый в науке. Если высшей нервной деятельностью и она у него – доминирующий интерес, то вполне вероятно, что и в человеке его будет интересовать именно эта сторона. И тогда он не сможет увидеть человека в десятиклеточном зародыше.

Какой же это человек, скажет он, если у него нет центральной нервной системы? Что касается нашей кафедры, то у нас по этому вопросу полное единомыслие. Конечно, человек.

— Почему же в девяностые годы будущих юристов в курсе уголовного права учили, что жизнь человека начинается с первого вздоха после родов? Подозреваю, что так же их учат до сих пор.

— Это уже юридический вопрос. Он может не совпадать ни с естественнонаучными выводами, ни с этическими нормами. Вопрос договоренности сторон – как договорятся, так и будут считать. И эта договоренность часто входит в закон, который всем обязательно исполнять, независимо от того, плох он или хорош.

А закон может быть гуманным, а может – и античеловечным, договориться можно до разного. Например, Людовик XIV говорил: «Человек начинается с барона». Но такое определение тоже не имеет никакого отношения к науке.

— Ряд юристов утверждают, что их преподаватели говорили о первом вздохе, ссылаясь как раз на мнение медицинской науки.

— Медицинская наука – чрезвычайно сложное понятие. Она вбирает в себя всю сумму биологических знаний и соединяет ее со сложными потребностями общества, с социальной значимостью здоровья, объединяя все это в искусство врачевания, которое, как всякое проявление высших способностей, вряд ли поддается простому определению.

Поэтому если закон позволяет делать аборты и считает человека человеком с момента рождения, никакого противоречия в такой практике не будет. Профессионального противоречия – я не говорю сейчас об этической стороне. Но это не будет биологическим ответом на вопрос, когда начинается жизнь.

Я уже цитировал Людовика XIV, считавшего, что человек начинается с барона, но к реальности его утверждение не относится. Сейчас решили, что эмбрион – не человек, плод – тоже не человек, завтра скажем, что старики – не люди, им на кладбище пора. Потом перестанем считать людьми инвалидов – они, мол, только обуза для общества.

Даже звучит страшно, но теоретически возможно, что люди договорятся и узаконят это. (В истории есть примеры – от Спарты до гитлеровской Германии). Но такой закон будет законом юридическим, а не биологическим.

— Почему же юристы и законодатели не консультируются по таким вопросам с эмбриологами?

— Это надо спросить у юристов. Я не собираюсь диктовать законодателям, какие законы надо принимать, но всегда готов всем доступным языком объяснить, к каким выводам пришла наука, которой я занимаюсь. Пока за пределами научного сообщества этим интересовалась только Церковь.

Как вы знаете, в 1993 году из Патриархии к нам на кафедру обратились с вопросом, когда с точки зрения науки начинается человеческая жизнь. Мы с моим ныне покойным коллегой Дмитрием Васильевичем Поповым сразу ответили.

Молодой научный сотрудник Александр Молчанов – талантливый ученый и глубоко верующий человек – по приглашению Церкви участвовал в дискуссии на тему «Об обороте клеточных продуктов». Также он принимал участие в работе Церковного общественного совета по биоэтике.

И этот совет, если я не ошибаюсь, до сих пор опирается на наше заключение о том, что считать эмбрионом, какие технологии затрагивают его жизнь, а какие – нет и, соответственно, какие операции с клетками человека этически допустимы.

В МИФИ нас приглашали выступить перед слушателями и преподавателями духовных академий и рассказать о современной биологии развития и ее роли в социально значимой практике.

— А как вы относитесь к идее депутата Законодательного собрания Петербурга Виталия Милонова разработать законопроект, уравнивающий в правах эмбриона и человека? Возможно ли принятие такого закона?

— Я думаю, что самим эмбрионом его правовой статус не может быть ни подтвержден, ни оспорен. В этом смысле эмбрион – совершенно беспомощная сущность. Важно наше отношение к эмбриону. Он не может заявить никакие свои права, это за него можем сделать мы.

Если мы признаем, что эмбрион – человек в эмбриональной стадии своего развития и, как любой, человек, имеет право на жизнь, тогда он неприкосновенен. Если же мы откажемся считать его человеком (не биологически, а юридически), то сможем делать с ним все, что захотим, то есть аборт юридически не будет считаться убийством.

Не считалась же до моратория убийством смертная казнь. С точки зрения биологической это тоже насильственное прерывание жизни, то есть убийство. Но поскольку закон допускал такое прерывание жизни, с юридической точки зрения оно убийством не было.

И если государство посчитало, что даже за зверства недопустимо лишать жизни социально опасного выродка, то тем более правильно было бы защищать жизнь человека на ранней стадии его развития, когда он сам еще заявить о себе словесно не может.

И утверждение юристов со ссылкой опять же на преподавателей уголовного права, что до рождения эмбрион, а потом плод считается частью тела матери, поскольку не может существовать самостоятельно, и именно на этом основании его проблематично считать полноценным субъектом, не выдерживает никакой критики.

Если вы помните, после Великой Отечественной войны многие фронтовики до конца жизни (сейчас их уже совсем мало осталось) носили в теле осколки от снарядов, которые не удавалось извлечь. Вот эти осколки становились частью тела человека, но как инородные, насильно введенные предметы. Эмбрион – не инородный предмет, он оказался в теле матери не случайно. Это естественный процесс репродукции человека.

Он находится в ней, как в инкубаторе, оптимально приспособленном для его развития на ранних стадиях, но ни иммунологически, ни генетически не является матерью. Он часть тела матери только геометрически, но по сути это с самого начала другой человек. Такой способ появления новой жизни – не уникальное человеческое свойство, млекопитающие вынашивают детей в своем теле. И не только млекопитающие.

А что касается невозможности существовать самостоятельно, то по такой логике можно и инвалидов, и умственно отсталых, и глубоких стариков не считать личностями – они тоже не могут существовать самостоятельно. Вот только человечно ли общество с такими представлениями?

— Некоторых юристов также смущает, что если закон признает, что жизнь человека начинается с зачатия, автоматически придется признать аборт убийством?

— Как я вам уже сказал, с точки зрения биологии это и есть убийство – насильственное прерывание жизни. Понятно, что слово «убиваем» пугает, поэтому придумали много синонимов. Суть от этого не меняется. Другое дело, предусмотрена ли за такую форму убийства уголовная ответственность. Всем известно, что сегодня по закону аборт убийством не считается.

— Если я вас правильно понял, по-человечески вы поддерживаете идею Виталия Милонова? А если бы он обратился к вам, готовы вы были бы помочь ему в разработке законопроекта?

— Участвовать в разработке закона я не буду, потому что это не мое дело. Но я, конечно, всегда всем готов объяснить то, в чем я компетентен. Я только от вас узнал об идее депутата Милонова, но она мне действительно симпатична. Было бы прекрасно, если бы общество дозрело до понимания, что прерывание жизни человека недопустимо ни на какой стадии: ни на стадии зиготы, ни бластоцисты, ни позднего эмбриона, ни родившегося человека, ни глубокого старика, ни безнадежно больного.

Но для этого нужно создавать соответствующие социальные службы. Раз мы считаем недопустимой эвтаназию, должны развивать паллиативную медицину. Так же и с абортами. Беременность – длительный, сложно протекающий процесс. Сейчас есть тенденция рожать в позднем возрасте, и тут тоже накапливаются сложности – растет процент патологий. А диагностика, в том числе эмбриональная, очень хорошо поставлена.

Она позволяет на ранней стадии выявить, например, синдром Дауна, другие тяжелые патологии. Глубокого уважения достойны родители, которые, зная о выявленной во время беременности патологии, рожают и самоотверженно воспитывают ребенка-инвалида. Но не все на это могут решиться. И вот тут, мне кажется, как раз юридическая наука должна прийти на помощь. Если родители не чувствуют в себе сил воспитывать дома ребенка с тяжелой патологией, должна быть гарантия, что это сделает специальное учреждение.

— Интернаты для детей-инвалидов есть, но вряд ли жизнь там можно назвать полноценной. Детей кормят, одевают, но совсем не воспитывают, они вырастают совершенно беспомощными, часто умирают в раннем возрасте. А ведь современный уровень медицины и лечебной педагогики позволяет при многих даже тяжелых заболеваниях обучать детей по коррекционным программам, помогать многим из них хотя бы частично социализироваться. В девяностые годы появились негосударственные благотворительные организации по работе с детьми-инвалидами, но, во-первых, их пока мало, во-вторых, они работают с детьми, растущими в семьях. Большинство же государственных социальных учреждений для проживания детей-инвалидов остается на уровне пятидесятилетней давности.

— Видите, сколько еще нерешенных проблем. Педагоги, работающие с детьми-инвалидами – подвижники. Надо и такие благотворительные организации развивать, и создавать новые интернаты для проживания детей-инвалидов. Интернаты, многие воспитанники которых в дальнейшем смогут адаптироваться к жизни в обществе.

Наверное, только силами энтузиастов эту проблему не решить. Нужна продуманная государственная социальная программа. Просто же принимать закон об уравнивании в правах эмбриона и человека, ничего не меняя в социальной политике, не совсем правильно.

И даже если допустить невозможное – что завтра примут хорошую социальную программу, на сто процентов проблему абортов не решить. Например, бывают случаи, когда возможно спасти только роженицу или только младенца. Сегодня решение должна принимать сама роженица или, если она не в состоянии это сделать, ее муж. Мыслимо ли ставить людей перед таким страшным выбором?

Еще более сложный вопрос – здесь уже даже не об аборте речь. Скажем, родились сиамские близнецы, и врачи определили, что либо погибнут оба, либо мы одного отделим, тогда погибнет другой. Что лучше: одна спасенная жизнь за счет загубленной другой или две загубленных и ни одной спасенной? Это сложный этический вопрос, на который я не знаю, как ответить. Нужны юридические и этические нормы.

Я не думаю, что сегодня наше общество готово к принятию предложения депутата Милонова, но надеюсь, что когда законопроект будет разработан и внесен, начнется конструктивный диалог власти, науки, Церкви и общества.

Беседовал Леонид Виноградов

Аборты, обжорство, наркомания. В каких грехах белорусы признаются на исповеди?

Христиане верят, что, покаявшись, они получают прощение грехов от Бога. Мы спросили у священников, с какими проблемами белорусы приходят на исповедь и всегда ли искренне раскаиваются в том, что считают греховным.

В храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" не предусмотрено специальной кабинки для покаяния – их можно встретить только в костелах. Верующие подходят к аналою (употребляемый при богослужении высокий четырехугольный столик с покатым верхом. – СМИ) и становятся спиной к другим прихожанам, выстроившимся в очереди за исповедью. Разделяет их всего несколько метров, и нет никаких стен – можно ли в такой обстановке быть достаточно искренним? Священники уверяют, что да. Если кому-то из верующих требуется остаться с духовником наедине, это также возможно, но о времени нужно договариваться отдельно.

Как правило, исповедь проходит в первой половине дня: в будни за прощением грехов сюда обращаются несколько десятков человек. В праздничные дни речь идет о сотнях верующих, желающих исповедоваться. Из-за многолюдности и нехватки времени исповедь обычно длится всего несколько минут, поэтому священники советуют концентрироваться на главном. Претендующие на более пространное общение могут прийти на исповедь в будний день или посетить сельский приход.

Поскольку большая часть прихожан – женщины пожилого возраста, то и на исповеди их можно встретить чаще всего. Приходят в церковь сегодня за прощением грехов и дети. Духовники говорят, что с 7 лет ребенок уже достаточно осознает происходящее, чтобы обратиться к Богу.

Сегодня в Беларуси исповедовать имеют право все священники. Считается, что служитель церкви в момент исповеди выполняет лишь роль "свидетеля", а само таинство происходит между верующим человеком и Богом. Православные верят, что Сам Христос даровал своим ученикам (а затем и их наследникам – священникам) право прощать людям грехи.

Поговорить с журналистами СМИ об исповеди, не раскрывая ее тайн, согласились: Настоятель Преображенской церкви деревни Раков, протоиерей Сергий Лепин (служит в церкви 15 лет, исповедуется 4-6 раз в год); Протоиерей храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" Александр Пронин (служит 17 лет, исповедуется 1-2 раза в неделю); Священник того же храма, иерей Сергий Пыск (служит 4 года, исповедуется раз в 2 недели).

В чем каются белорусы?

Этот вопрос несколько смутил священников. По их словам, белорусам свойственны все те грехи, которые характерны для человека в целом – любого, независимо от национальности. Но в то же время, для людей разного возраста, разных социальных групп могут быть более свойственны одни грехи и менее – другие.

Женщины старшего возраста часто приходят к священнику Александру Пронину с раскаянием о совершенных абортах. Как правило, речь идет о событиях советского времени, когда большинство белорусов были далеки от религии.

Священник хорошо запомнил случай, как исповедовал врача-гинеколога, которая была при смерти в больнице. Она покаялась в том, что за свою жизнь сделала много абортов и именно в этом видела причину своих мучений.

Часто прихожане исповедуются в том, что верят в различные суеверия, приметы, гороскопы, ходят к гадалкам и целителям. По мнению священника, это один из самых распространенных грехов.

Отец Сергий Пыск считает, что основная проблема нынешней молодежи – "блудные сожительства". Люди приходят и рассказывают, что живут с гражданским мужем или женой год-два-три, а потом расходятся. "Какая же это семья?" – задается вопросом священник. По его мнению, мораль в нашем обществе в последние годы очень сильно упала. В костеле, приводит пример собеседник, человека, который живет в гражданском браке, даже не допустят к причастию.

Кроме того, по мнению священника, люди грешат незнанием православной веры. "Идут крестить ребенка – и даже почитать "Символ веры" не могут. А христианин православный должен ее (молитву. - Прим. СМИ) знать наизусть, потому что это краткое описание того, во что мы должны верить. Если я неправильно верую в Бога, то и духовную жизнь я правильно построить не смогу", – считает он.

По наблюдению протоиерея Сергия Лепина, больше всего белорусов сегодня волнуют грехи, связанные с агрессией, – гнев, раздражительность, злость, ненависть, осуждение. С покаянием приходят алкоголики или наркоманы.

Много грехов плоти: блуд и прелюбодеяние. Кроме того, люди жалуются на зависимость от еды (обжорство, избирательность или нерациональное использование еды, неумение или нежелание соблюдать посты). "В принципе неверие – это главное, а все остальное – следствие", – заключает священник.

Рассказывают ли об убийствах?

Священнослужители сходятся во мнении, что заниматься "доносительством" и обращаться в милицию, если им вдруг станет известно о каком-либо совершенном преступлении, нельзя под угрозой низвержения из сана.

Отец Сергий Пыск рассказывает, что к нему на исповедь не раз приходили в прошлом самые настоящие "бандиты" – сегодня им уже за 70, и они ведут образцовый образ жизни. Случалось ему исповедовать солдат, которые служили на войне, – они просят прощения за вынужденные убийства.

Отцу Александру Пронину однажды довелось выслушать исповедь человека, который в России совершил несколько убийств, но не понес за них наказания. "Он изначально подвергал себя опасности потому, что я мог бы рассказать об этом сотрудникам администрации. Но он доверился мне как священнику, покаялся в тех грехах, за которые мог понести еще большую ответственность. И тайна исповеди осталась неприкосновенной".

Особенными являются случаи, когда священнику становится известно о преступных намерениях, которые могут угрожать чьей-то жизни. Здесь служитель церкви, не называя имя злоумышленника, может предупредить или жертву, или органы власти о готовящемся преступлении. Но в практике опрошенных нами священников таких случаев не было.

Часто служителей церкви зовут в тюрьмы, в том числе перед исполнением смертного приговора.

На что обращают внимание, а на что предпочитают закрыть глаза?

По мнению отца Сергия Лепина, иногда убийцы и прелюбодеи раскаиваются в своих грехах охотнее, нежели люди "с так называемым комплексом среднестатистической святости". Священник имеет в виду тех, кто считает, что "никого не убивал, ничего не крал и никому не изменял, а значит, безгрешен". Нет людей, которые не согрешили бы, уверяет собеседник, но есть те, "кто, пребывая в духовной слепоте, не видит своих грехов или же не находит в себе веры для покаяния".

Вообще, слово "грех" верующие понимают по-разному. Исповедуясь, рассказывает настоятель, люди часто путают не только настоящее и мнимое, главное и второстепенное, причину и следствие, но и добро со злом. "Иногда, например, человек может искренне каяться в том, что он сократил вечернее правило или выпрашивать для себя суровую епитимью (исполнение по назначению духовника продолжительных молитв, усиленного поста, паломничества и др. – СМИ) за съеденное по незнанию скоромное печенье в пост, а при этом не замечать в себе лютую ненависть и бесовскую гордыню".

Бывают и те, кто приходит на исповедь не для того, чтобы покаяться в грехах, а для того, чтобы рассказать, что "сам не грешит, а вот его все вокруг обижают". Исповедь, на которой человек не может назвать в себе ни одного греха даже после соответствующих стараний священника, обычно считается несостоявшейся.

Бывает, что человек, напротив, без меры корит себя, находится в отчаянии. Типичный пример: прихожанин теряет близкого и начинает винить в этом себя. В таких случаях, считает протоиерей Сергий Лепин, "покаяние способно разрушить верующего изнутри", поэтому вместо осуждения ему нужно пастырское воодушевление.

Меняются ли верующие после исповеди?

Многие совершают таинство покаяния впервые – перед крещением или венчанием – и больше в храм не возвращаются. Немало и тех, кто приходит изливать душу каждую неделю. Их жизненные истории уже хорошо знакомы священникам. "Я служу далеко за городом. Я знаю в лицо (а многих – и по имени) почти всех своих прихожан. Если человек стоит в храме и плачет, как правило, я знаю, почему он плачет", – рассказывает отец Сергий Лепин.

По его словам, исповедь изменила многих людей. Священник вспоминает бывших преступников, обратившихся к Богу, наркоманов, на которых медицина поставила крест, и больных смертельными болезнями, которые остались жить. "Понятно, что после исповеди не значит вследствие исповеди, но такое происходит постоянно".

Отца Александра Пронина до глубины души потрясла история женщины, которая работала в ночном клубе танцовщицей. "Естественно, там обнажаются. И она мучилась от этого, ходила в церковь, но не могла найти другую работу. Но с Божьей помощью как-то все-таки поменяла образ жизни. Она уже этим не занимается".

Как относятся к откровениям белорусов священники?

С опытом, говорит отец Сергий Лепин, он стал менее болезненно относиться к признаниям прихожан. "Это, наверное, как врач, который привыкает к виду крови. Сам грех уже не удивляет. Удивляет тяжесть человеческих судеб: истории тех, кто потерял детей одного за одним, кто болеет ужасными болезнями, кто стал жертвой вопиющей несправедливости… Вот, говоришь людям слова поддержки, а сам думаешь о себе: "Как они все это выносят? Смог бы ли я перенести подобное и утешиться теми словами, которые я сейчас говорю? Очень противоречивые чувства: с одной стороны, ты, как никогда, в такие моменты ощущаешь свою нужность, с другой стороны – свою беспомощность".

У отца Сергея Пыска совершенно иное отношение к исповеди. По его словам, он вообще не запоминает, что говорят ему люди, потому что человек приходит рассказывать свою историю Богу, а не ему. "Человек пришел, покаялся – и слава Богу. Мне остается лишь молиться, чтобы Господь его покаяние принял". Духовник не имеет права судить, насколько искренне вел себя верующий во время исповеди, уверен собеседник. "Священник не судья, я никому не судья. Священник – такой же грешный человек".

По мнению отца Александра Пронина, многие прихожане сегодня бросаются в крайности: либо вообще никак не готовятся к исповеди и не знают, что говорить, либо, напротив, составляют длинные списки из мелочей, которые для них же самих не имеют значения. Священник считает, что "исповедь – это уже венец внутреннего покаяния, которое началось в человеке еще до того, как он пришел в храм. Покаяние от греческого – это "перемена", расставание со своей прошлой жизнью".

Светлана Белоус / Фото: Сергей Балай / СМИ